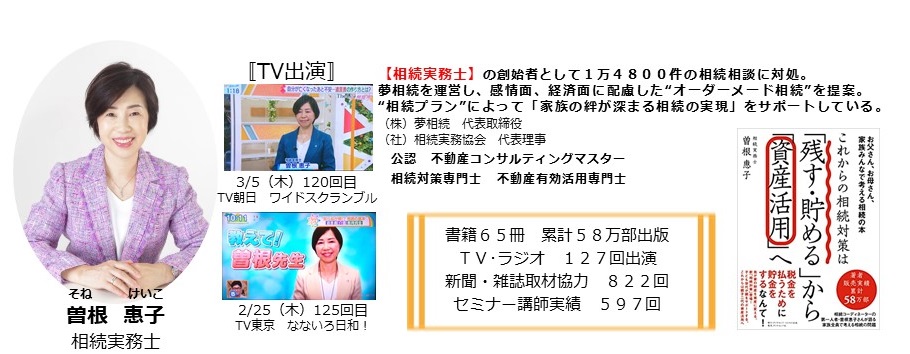

事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

これからのテーマは土地活用。税理士はコンサルできず。探して夢相続へ

■父親が亡くなって相続税の申告は終わったけれど、、、

Oさん(30代男性)が母親の生前対策のことで相談に来られました。

母親は60代。相続はまだ発生していないが、将来のことで相談したいといいます。

Oさんの父親は3年前にガンを発症し、半年ほどの闘病ののちに亡くなったといいます。72歳でした。相続人は母親とOさんと弟の3人で基礎控除は4800万円です。

父親は長男で、土地持ちの祖父からいくつかの土地を相続しています。自宅と隣接する駐車場、向かいの賃貸マンションなどです。同居する母親が小規模宅地等の特例を生かすと父親の財産は1億5000万円程度になりました。父親は急な病の発覚で遺言書も無かったのですが、普段から「お母さんを頼む」と言っていましたし、まだ60代という母親の年齢からすると老後のことが不安にならないよう、Aさんと弟はなにも相続しないとして、母親が全部相続し、納税はしなくてもよかったのでした。

■専業主婦の母親は父親任せで何もわからない、、、

父親の3回忌が終わり、ひと段落というところですが、Oさんは母親の二次相続対策が気になり始めました。父親のときは同居する母親の小規模宅地等の特例と配偶者の特例があり、相続税の負担は無かったのですが、次はそういうわけにはいきません。

Oさんは二次相続対策のためには、現状のままでは相続税が減らないと思い、母親に借入をして賃貸不動産を購入してもらおうと考えたと言います。いろいろ探した結果、駅に近いマンションでオーナーチェンジの物件が見つかり、母親に勧めて決断してもらったといいます。母親は賃貸事業も父親任せで、何もわからないといいつつ、Oさんがサポートすることで決断されたようです。

■築35年の賃貸マンションをどうする?

母親が相続した賃貸マンションは父親が節税対策として建てたもので築35年になります。軽量鉄骨なのでまだ耐用年数はあるとしても、平成のはじめの頃の建築で和室2部屋とダイニングといった間取りでこれから空く都度、洋間にリフォームするにはかなりのリフォーム代がかかることなど不安材料がいくつもあります。幸い、満室稼働ではありますが、いつ空いてもおかしくないので、これも不安です。

売ってしまうのがいちばん簡単な方法のひとつですが、代々の土地で祖父や父親が守ってきたので、母親の代では手放したいとは思っていないといいます。

今後の課題はこの賃貸マンションをどうするか?ということがポイントだとわかりました。

■分け方もどうする?

母親が亡くなったときには相続人は、Oさんと弟の2人ですが、弟は仕事の関係で

地方都市に住んでおり、戻ってくることはないと言っており、不動産ではなく現金で相続したいと希望しています。

精算課税制度を使い、今のうちに不動産を私に贈与し、現金を作り、将来、弟に渡した方が良いのか?どうすればいいか、わからないとのこと。

母親は賃貸業で個人事業主として、けっこうな所得税を払っているが、法人にしても、トントンくらいでメリットもなさそうで、これもどうすればいいか?

二次相続対策、不動産の活用方法、生前贈与、それを踏まえて相続後にも、自分と弟が争ったりしないような遺産分割の仕方、遺言の作成についても知りたいとのことです。

■いままでの税理士はできない、、

父親が亡くなったとき、祖父の代から確定申告を依頼している税理士に相続税の申告を依頼したのですが、相続はできないと断られました。その税理士が相続のアドバイスをしてもらうという税理士法人が引き受けてくれることになり、相続税の申告はなんとか終えることができています。

その後も確定申告はいままでの税理士に依頼していますので、母親の二次相続対策をアドバイスしてもらいたいと相談してみましたが、できないという返事。

致し方なく、相続税の申告を担当した税理士法人にも相談してみましたが、やはりできないという返事。主に賃貸マンションをどうしようという相談には対応できないということのようです。

■本を10冊以上読んで、相談に

Oさんが当社に相談に来られたのは、「相続になっても困らない“負”動産対策」を読んで連絡をしてこられたことがきっかけです。

税理士、銀行とか、探して何か所か相談に行ったが、どこも二次相続対策の提案をしてくれるところは無かったといいます。

最初はOさんだけで来られて、次に母親も一緒に来られて、当社は現状分析をし、

課題を整理、これからの二次相続対策をご提案するということで、相続プランの委託を頂きました。

■これからの対策のイメージ

母親が元気なうちに建て替えておくことが対策にもなり、安心だとアドバイスし、これからそうした建築プランと節税効果を提案していくことになります。プランのイメージはつぎのようになります。

◇建て替えプラン(3階建て・相続税対策含む)

📌 現状のポイント

- 土地面積:100坪(約330㎡)

- 土地評価額:7,000万円

- 建蔽率:50%(建築可能面積:最大165㎡)

- 容積率:100%(延べ床面積:最大330㎡)

- 現在の建物:2DK×10戸(家賃10万円/戸)

- 年間家賃収入:1,200万円

💡 新築プラン(3階建て)

🏢 プラン①:1LDK・2LDK中心の高収益型

🔹 建物概要

- 構造:鉄骨造 or 木造(軽量鉄骨)

- 階数:3階建て

- 延べ床面積:約330㎡

- 間取り:1LDK(45㎡)×6戸+2LDK(55㎡)×3戸(計9戸)

- 駐車場:数台確保

📊 想定家賃収入

- 1LDK(45㎡):12万円 × 6戸 = 72万円/月

- 2LDK(55㎡):15万円 × 3戸 = 45万円/月

- 合計:月117万円(年間1,404万円)

🏗️ 建築費と融資

- 建築費:1.5億円(目安:50万円/㎡)

- 借入:フルローン or 70%借入(1億円)

- 利回り:約6.5%

✅ メリット

- 家賃収入が増加(現状1,200万円→1,404万円)

- 1LDKと2LDKのバランスで、幅広い入居者層を確保

- 相続税対策(貸家建付地評価の適用)

⚠️ デメリット

- 現状より戸数が減る(10戸→9戸)

- 駐車場スペースの確保が難しい

🏠 プラン②:コンパクト1K+1LDKの高稼働型

🔹 建物概要

- 構造:軽量鉄骨 or 木造

- 階数:3階建て

- 間取り:1K(25㎡)×6戸 + 1LDK(40㎡)×6戸(計12戸)

- 駐車場:最小限

📊 想定家賃収入

- 1K(25㎡):8万円 × 6戸 = 48万円/月

- 1LDK(40㎡):11万円 × 6戸 = 66万円/月

- 合計:月114万円(年間1,368万円)

🏗️ 建築費と融資

- 建築費:1.2億円(目安:40万円/㎡)

- 借入:70%(約8,000万円)

- 利回り:約7%

✅ メリット

- 総戸数が増える(10戸→12戸)

- 単身者・夫婦向けで高稼働率

- 建築費が抑えられ、利回りが高い

⚠️ デメリット

- 家賃単価がやや低め

- ファミリー層の入居は期待できない

🏦 相続税対策と経営戦略

- 建物の評価額を増やし、土地の評価額を圧縮

- 土地の貸家建付地評価により、土地評価額を3~4割減額可能

- 建物は固定資産税評価が相続税評価となり、税負担軽減

- 借入を活用し、課税財産を減らす

- 7,000万円~1億円の借入で、相続税の対象となる資産を圧縮

- 返済は家賃収入でカバー

- 法人化も検討(相続対策)

- 法人所有にすると、相続税評価の圧縮+家族間で株式移転が可能

- 所得分散による節税効果

📌 まとめ

|

プラン |

階数 |

戸数 |

建築費 |

家賃収入 (年間) |

利回り |

特徴 |

|

プラン① 1LDK・2LDK型 |

3階 |

9戸 |

1.5億円 |

1,404万円 |

6.5% |

ファミリー・DINKS向け |

|

プラン② 1K+1LDK型 |

3階 |

12戸 |

1.2億円 |

1,368万円 |

7% |

単身者・若い夫婦向け |

💡 家賃単価を高めたいならプラン①、総戸数と利回りを重視するならプラン②が有力!

融資・相続対策も踏まえ、どちらが最適か検討するのが良いでしょ

■これからのテーマは土地活用 長いお付き合いに

Oさんからメールが届きました。

「お陰様で、母も決断ができました。帰りにランチをしているのですが、どうだった?と聞いたら〝行ってよかった。ほんと行ってよかった。行かなければ何も変わらなかったって言っていました。ありがとうございます。円満な相続に向けて、何歩も前進できたようで嬉しいし、気持ちがまた軽くなりました。」

これから具体的な相続プランのご提案をしていくのですが、長いお付き合いになりそうです。

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

コラム執筆