事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

介護した人が報われる遺言書。不動産を相続して、代償金を渡す方法がある!

■父親の財産は母親が相続

Kさん(60代女性)は父親が亡くなり、今年の3月で10年を迎えます。10年前に夢相続で相続後プランを作り、コーディネートをさせて頂いています。相続人は母親と姉、兄、Kさんの4人でした。父親の財産は自宅とアパート、預貯金で約1億円程。兄は生前贈与を受けていることから、相続を辞退。姉とKさんも、母親の老後の生活を優先しましたので、全財産を母親が受け取り、配偶者の税額軽減を適用して納税はなしとなりました。

■母親は98歳に、泊まり込んで面倒を看ている

一人暮らしになった母親は姉に同居してほしいと 母親の年代では長男、長女と上が順に家を継いでもらいたいという希望があるようです。

ところが、長男は妻の家族と同居を始めましたので、実家に戻る気はないことがはっきりしています。次の長女は結婚してかなり離れたところで生活をしており、簡単には帰ってこれません。結果的には結婚しても同じ市内に住むKさんが実家に通って母親のサポートをしてきました。3年ほど前からは母親を一人にしておくと転倒などの突発的なことに対応できないため、Kさんが毎日泊まり込みで面倒を看ているといいます。

■母親は公正証書遺言を作成した

母親は父親の相続の手続きが終わってすぐに公正証書遺言を作成されました。今回は父親の財産はいらないとした長男ですが、自分の相続の時に主張されると娘たちは勝ち目がないという気持ちで、遺言書にしておくということでした。

それには「不動産は長女に、金融資産を長女、次女が等分に。長男には渡すものはない」という内容でした。遺言執行者はKさんになっています。

母親の気持ちは長女に戻ってもらって家を継いでもらいたいという気持ちだったようですが、現状では、長女が実家に戻ることはなさそうです。そればかりか、遠いということもあり、母親の介護もKさんひとりが担っているのです。

■寄与分はどうなる?遺留分は?

最近では母親もようやく現状を理解したようで、家はKさんに継いでもらいたいと言い出すようになったといいます。なので、これからどういう手続きをとればいいでしょうか?というのが、Kさんのご相談でした。

母親の財産は自宅とアパート。評価を確認すると、自宅は2500万円、アパートは4000万円。預金は500万円ほどしかないといいます。仮に遺言書を作り変えないとすると、姉の相続分が6750万円、Kさんは預金の半分の250万円となります。これではとても理不尽で、姉に遺留分請求するとしても法定割合3分の1となると1166万円。介護をひとりで引き受けているKさんとしては納得できないといいます。

こうした不公平感も解消したいということでした。

■不動産は引き受けて、代償金で払いだす方法

公正証書遺言は、新たに作り直すことができますので、母親の意思確認ができるうちに、作り直すようにアドバイスしました。Kさんもそうしたいと母親の意思を再確認して準備するということです。

内容的には、不動産はKさんが引き受け、姉に遺留分相当の代償金を払うというパターンです。母親の預金が少ない状況では、アパートか、実家のいずれかを売却して現金を捻出することになりますが、そうした実務を考えても介護を担当して、遺言執行者になるKさんが不動産を引き受けていくことが現実的でしょう。

■公正証書遺言の作り直し手順

1.現在の遺言の確認

まず、現在の公正証書遺言の内容を確認し、どの部分を変更・修正する必要があるかを明確にします。

2.新しい遺言の内容を決める

変更点を整理し、新しい遺言の内容を考えます。特に以下の点をチェックしましょう。

・財産の分配:新たに追加・削除する財産がないか

・相続人の変更:相続人の状況(死亡・疎遠・関係の変化など)に応じて見直し

・付言事項の変更:遺言者の意向が変わっていないか

3.公証役場で新しい遺言を作成する

新しい遺言を作成するには、再び公証役場で手続きを行います。

必要なもの

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

・財産に関する資料(登記簿謄本・預貯金の残高証明など)

・証人2名(公証役場で手配も可能)

新しい公正証書遺言を作成すれば、古い遺言は無効となります。

4.以前の遺言の処理

古い公正証書遺言を破棄する必要はありませんが、新しい遺言があることを家族に伝え、遺言書の保管場所も明確にしておきましょう。

注意点

・新しい遺言があることを家族や相続人に伝えておく(トラブル回避のため)

・遺言執行者の指定を見直す(以前の執行者が不適切になっている可能性がある)

・生前贈与や信託との兼ね合いも確認(相続税対策として他の手法も活用できるか検討)

もし内容の見直しに不安がある場合は、専門家(相続実務士・税理士・司法書士など)に相談すると、最適な形で作成できます。

■不動産を相続する人が、他の相続人に代償金を払う方法(代償分割)

○【メリット】

1.不動産の単独所有が可能

・共有名義になるのを避けられ、不動産の利用や管理がしやすくなる。

・売却や活用の判断を相続人同士で協議する必要がなくなる。

2.トラブル回避

・共有名義だと発生しやすい「売却の合意が取れない」「管理費用の負担割合で揉める」などのトラブルを防げる。

・代償金を支払うことで、他の相続人にも公平な遺産分割が可能。

3.不動産を手放さずに済む

・先祖代々の土地や、事業に必要な不動産をそのまま引き継げる。

・住み慣れた自宅を相続できるため、居住の安定が確保される。

4.節税対策が可能

・不動産を相続した人は、小規模宅地の特例を適用できる場合があり、相続税の負担を軽減できる。

・代償金を現金で渡すことで、現金資産の圧縮になり、次世代への相続対策につながる。

×【デメリット】

1.代償金の資金準備が必要

・相続する人がまとまった資金を用意しなければならず、資金不足の場合は借入れが必要になることも。

・相続財産が不動産に偏っている場合、代償金の捻出が難しくなる。

2.不動産の評価額を巡るトラブルの可能性

・代償金の額を決める際に、不動産の評価額に相続人間で意見の違いが出ることがある。

・時価か路線価か、評価方法の違いによって代償金の金額が変わるため、慎重な調整が必要。

3.相続税の負担が大きくなる可能性

・不動産を相続する人は、不動産評価額分の相続税を負担しつつ、代償金も支払うため、トータルの負担が重くなる可能性がある。

・相続税の納税資金の確保も考慮する必要がある。

4.代償金が贈与とみなされるリスク

・代償金の支払いが相続手続きの期間内に適切に行われないと、贈与と見なされ、贈与税がかかる可能性がある。

●代償金の支払いをスムーズに進めるポイント

相続前に資金計画を立てる

→ 生命保険の活用や、遺言書に代償金の支払い方法を明記する。

不動産評価を専門家に依頼する

→ 税理士や相続実務士に相談し、公平な評価額を決定。

分割払いの合意を取る

→ 一括での支払いが難しい場合、分割払いの選択肢を交渉する。

■親の介護をした相続人の「寄与分」について

寄与分とは?

寄与分とは、相続人の中で特に被相続人(親)の財産の維持・増加に貢献した人が、遺産分割時にその貢献分を考慮して多くの遺産を受け取ることができる制度です(民法904条の2)。

介護による寄与分が認められるケース

以下のような場合、介護による寄与分が認められる可能性があります。

1.無償で長期間介護を行った場合

・介護サービスを利用せず、相続人が自ら日常的に介護を行っていた。

・例えば、「数年間にわたり、施設に入れずに同居しながら介護をしていた」。

2.介護費用を自己負担した場合

・施設入所費用や医療費を相続人が自己負担していた場合、寄与分として考慮される。

3.訪問介護などを積極的に行い、費用削減に貢献した場合

・介護サービスを使わず、相続人が介護を行った結果、財産の減少を防いだ。

・例えば、「毎日実家に通い、介護費用をかけずにケアしていた」。

4.仕事を辞めたり、収入を減らしてまで介護した場合

・相続人が自分の仕事をセーブし、親の介護に専念した場合も考慮される。

遺産分割協議で寄与分を主張できるか?

寄与分は、遺産分割協議で主張することが可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

1.他の相続人と協議が必要

・寄与分を主張する場合は、他の相続人との話し合い(遺産分割協議)で合意を得る必要がある。

・証拠がないと認められにくいため、介護の記録や支出の明細を準備すると有利。

2.合意できない場合は家庭裁判所に申立てが可能

・他の相続人が寄与分を認めない場合は、家庭裁判所に「寄与分の審判」を申し立てることができる。

・裁判所が寄与分の金額を決めるため、介護の具体的な貢献度を示す証拠が必要。

介護の寄与分を証明するためのポイント

寄与分を認めてもらうためには、証拠が重要になります。以下のような資料を用意しておくと、主張が通りやすくなります。

介護日誌

→ 介護した期間・内容・頻度を記録(例:「週5回、自宅で食事介助と入浴介助をした」)。

医療費・介護費の領収書

→ 自己負担した費用を示すために領収書を保管。

介護の証言

→ 近隣住民やヘルパーの証言を得る(「この人が中心になって介護をしていた」など)。

勤務記録(仕事をセーブした証拠)

→ 介護のために退職・減収した場合、会社の証明書などを提出。

介護をしていた相続人が不利にならないために

実際の遺産分割では、介護をしていた相続人が報われないケースも多いです。

●対策として、以下の方法を検討するとよいでしょう。

1.親が生前に「遺言書」を作成する

・「○○には介護の貢献があるため、遺産の○%を相続させる」などと記載してもらう。

・公正証書遺言にしておくと、トラブル防止になる。

2.親と「死因贈与契約」を結ぶ

・生前に、親と「介護をする代わりに○○の財産を相続する」という契約を結ぶ。

3.生前贈与や家族信託の活用

・親が元気なうちに、生前贈与や家族信託を活用して財産を移転する。

■まとめ

・親の介護をした相続人は「寄与分」を主張できるが、証拠がないと認められにくい。

・遺産分割協議で合意を目指し、それが難しい場合は家庭裁判所に申立てをする。

・介護の負担を公平に評価してもらうため、証拠を準備することが重要。

・生前に遺言や契約を活用することで、スムーズに相続対策ができる。

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

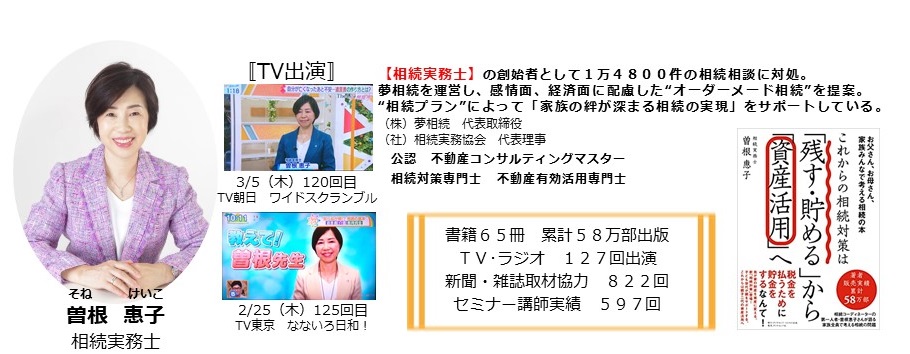

コラム執筆