事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

公正証書遺言でも認知症でない証拠の動画や写真を残して無効を防ぐ!

◆地元に残った次男が同居、家業を継いだ

Hさん(60代男性)は次男ですが、両親と同居してきました。母親は70代で他界、その後、父親が90歳で亡くなるまでは妻や子どもたちと協力して介護をしてきました。

父親は祖父から相続した土地が何か所かあり、幹線道路に面した土地を生かしてガソリンスタンドや倉庫業を営んでおり、地域の名士だと言えます。

Hさんには兄と弟がいます。順番的には長男が同居して家を継ぐべきところですが、兄は家業を継ぐ気はないと、大学入学で実家を離れてからは正月に帰ってくればいいほうで、家業を手伝いことはありませんでした。弟も兄同様で、ふたりとも、地元を離れて都会で大企業に就職して、そのまま結婚、家も購入して家族で住んでいるので、地元に帰ってくる気はないことは明らかでした。自ずと地元に残った次男のHさんが同居しながら、父親の会社も継承することになったと言えます。

◆貢献した次男夫婦を守るため父親は公正証書遺言を残していた

母親が先に亡くなったこともあり、父親は普段から食事や身の回りの世話をしてくれているHさんの妻と養子縁組をしました。80歳を過ぎた頃に相続が気になり始めて顧問弁護士や顧問税理士に相談したところ、Hさんの妻にも相続の権利があったほうがいいと勧められたといいます。

父親は顔を見せない長男や三男よりも、Hさんの妻を信頼しているといい、快く養子縁組をしてくれて、預金通帳なども預けてくれるようになったのです。

母親が亡くなった時、財産は預金だけで、基礎控除の範囲内でしたので、すべて父親が取り仕切って手続きをしたため、子どもたちは何も文句は言いませんでした。しかし、父親が80代となり、会社もリタイヤしたころから長男と三男は父親の財産がどの程度あるのかなど、探るような言動が増えてきたのです。その都度、父親は激怒し「長男、三男に渡す財産はない」と本人たちにも申し渡していたほどです。

顧問弁護士から公正証書遺言を作成するようにと勧められた父親は「次男夫婦に財産を等分に相続させ、長男、三男には遺留分相当の現金を相続させる」という内容を残してくれたのです。

◆公正証書遺言の無効の訴えを起こされた

遺言書を作った数年後に父親が亡くなり、四十九日の法要の後に会社の顧問弁護士から公正証書遺言があることやその内容を、長男、三男に説明が行われました。ところが、想定通りながら、長男も三男も「遺言書があることなんて聞いていない」とその場が紛糾し、二人が激怒して帰ってしまうという事態になりました。

遺言執行者の顧問弁護士は、顧問税理士と協力して財産目録を作成して全員に通知し、相続税の申告の準備もするなど粛々と手続きを進めていたと言います。しかし、その後、長男と三男より、公正証書遺言の無効の裁判が起こされたので、遺言執行者とは別の弁護士が必要になりました。

こうした経緯があり、Hさんと養子の妻から力になってもらえる弁護士を紹介してもらいたいと相談がありました。そこで業務提携先の弁護士を紹介したのでした。

◆父親が認知症だったという主張をされたが

長男と三男の訴えは、「遺言書を作った当時、父親は認知症を発症していたため、意思能力が低下、遺言書が作れる状態ではなかったため、無効」という内容でした。遺言書を作成した当時、父親はすでに認知症になっており、遺言書を作れる状態ではなかったというのです。

Hさんと妻によると父親は、加齢により今までのようには動けなくなり、要介護3の認定をされていて、妻やヘルパーの介護は必要としていたのですが、ずっと自宅で生活をしていたといいます。

よって公正証書遺言を作成したときにも本人の意思は明確で、何の問題もなく作成できたということでした。しかも、公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認をし、本人が署名捺印していますので、偽造の疑いはなく、法的にも問題がなく、有効として成立するものなのです。

仮に公正証書遺言が無効だとされる場合は、「本人の意思能力が認知症だった」という証拠により裁判所が判断することになります。

◆要介護認定=認知症ではない

認知症は、脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。初期は、加齢による単なる物忘れに見えることが多いのですが、仕事や家事など普段やってきたことでミスが増える、お金の勘定ができなくなる、慣れた道で迷う、話が通じなくなる、憂うつ・不安になる、気力がなくなる、現実には見えないものが見える、妄想があるなどの症状が現れ、意思確認ができなくなるようになります。

しかし、要介護は生活するために介護が必要になるレベルの認定をすることであり、認知症の判定ではありません。下記に要介護の要件を上げてみましょう。

[要介護1]

立ち上がりや歩行に不安定さがみられたり、排泄や入浴などに部分的な介助が必要になったりなど、見守りや手助けなどの社会的支援が必要な状態。「道に迷うことがある」「薬を飲み忘れる」など認知機能の低下による日常生活への影響がみられる場合がある。

[要介護2]

軽度の介護が必要な状態。立ち上がりや歩行などが自力では難しいケースが多く日常生活に一部または全面的な介助が必要だが、「浴槽への移動時の介助や背中を洗ってもらうなどの手助けがあれば入浴できる」「衣類は自分で着られる」など、自分でできることもたくさんある。

[要介護3]

中等度の介護が必要な状態。立ち上がりや歩行などが自力ではできないケースが多く、起床から就寝まで日常生活に全面的な介助が必要。状態や環境によっては在宅での生活が難しいため、特別養護老人ホームへの入居が可能となります。

[要介護4]

重度の介護が必要な状態です。立ち上がりや立位の保持が、自力では難しいケースが多くみられます。日常生活の上で能力の低下があり、排泄や入浴、衣服の着脱など多くの場面で介助が必要です。

[要介護5]

最重度の介護が必要な状態です。日常生活の全般に介助が必要となり、意思の伝達も困難なケースも多くあります。 特に、食事に関しては全介助となるケースが増えてきます。

◆公正証書遺言を作るときの証拠を残していた!

遺言書は父親が顧問弁護士と顧問税理士を証人として、最寄りの公証役場に出向いて作成したものですが、Hさんと妻は父親を車に乗せて公証役場まで連れていくために同行したといいます。そして公証人、証人の許可を得て、作成風景を動画で残していました。随所で写真も撮って残していたといいます。

これを証拠として裁判所に提出し、さらには作成した公証人に証人喚問に協力してもらい、作成時に違和感はなく、問題なく遺言書の作成はできたと証言してもらったといいます。

こうした証拠や証言を合わせることにより、裁判は勝訴し、父親の公正証書遺言は無効とはならずに父親の意思通りに執行できたとHさんより報告がありました。

Hさんと妻は顧問弁護士や顧問税理士のアドバイスを受けて、遺言書だけでなく、何事も記録するようにしており、贈与も契約書だけでなく、契約時の動画や写真を残してきたといいます。そうした日常の積み重ねによって裁判所でも証拠として認められたのでしょう。ようやく決着でそうで、気持ちが楽になったとHさんからの報告で、こちらもほっとしています。

◆相続実務士のアドバイス

●できる対策

遺言書を作るときは本人の意思が明確だという証拠の動画や写真を残す

日ごろから記録やメモを残して、遺言書が無効にならないようにする

●注意ポイント

公正証書遺言でも認知症だったという証拠を提出されると家庭裁判所が無効の判決を下すこともあります。認知症ではなく、本人の意思で遺言書を作成した証拠や記録を残すようにしましょう。

最初のご相談は無料です。

TEL:0120-333-834

お気軽にお問い合わせください

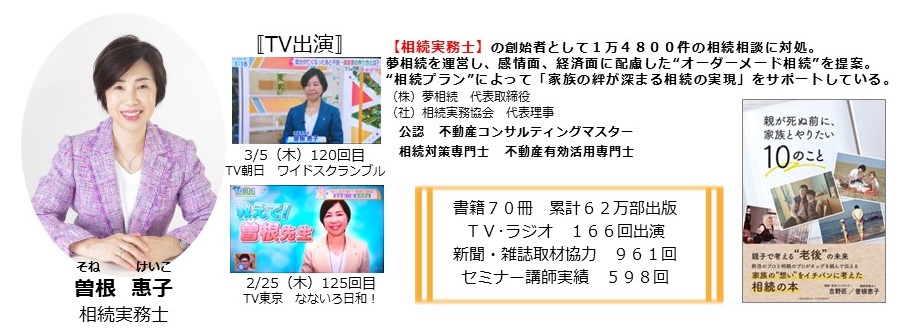

コラム執筆