事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

実家に居座る独身の叔母。土地は分筆したのに使えない“負”動産!

■父親の実家の土地は360坪

父親(90代)の相続の相談があるとHさん(50代女性)が妹(50代)と相談に来られました。父親は祖父が亡くなった時、妹(80代)と兄と弟2人の5人で実家の土地を相続しました。

父親の実家は地方都市の最寄駅から10分程度のところにあり、360坪ほどありました。その敷地の3分の1に実家が建っていて、残る3分の2は庭ですが、雑木林のように樹々で覆われています。

道路面には生垣があり、門扉も中が見えないようなタイプで、道路面から中の様子は全く見えないようになっています。

■実家の土地をきょうだい5人で分けた

祖父が亡くなったのは30年前で、当時はまだ祖父も健在で、相続税の基礎控除も多かったことから、相続税はかかりませんでした。

父親の財産は実家の土地、建物がほとんどで、預金は母親が相続しました。長男、次男(Hさんの父親)、三男、四男は実家には住んでおらず、自分で家を購入しています。

母親が健在の間はそのままにしようとなり、母親が亡くなった15年前にいよいよ父親名義の実家を分けることになり、土地家屋調査士に依頼して、測量し、分筆登記をしたのです。

■図面を作っただけ、現地の実態はない

結果、前面道路に面しているA区画~C区画と、2mの幅員による旗竿地のD区画、E区画の5つとなりました。A~C区画の面積は60坪、D、E区画も旗竿地以外は60坪とほぼ同じくらいの面積となっています。

一筆だった自宅の土地は現在は5つの区画に分かれて登記されています。相談に来られたHさんの父親は奥のE区画を所有しています。登記上は所有者も別々になり、相続した形ですが、実態は、父親が亡くなった当時のまま、何も変わっていないというのです。

■実家に住む独身の叔母が約束を守らず

なぜ、父親が亡くなった当時のままかというと、実家で両親と同居をしてきた叔母がネックだと言います。

実家は360坪の半分程度の敷地を使っていて、残りは庭の雑木林です。そのうち建物はA区画と父親名義のE区画の両方の真ん中あたりに建っています。門と建物へのアブローチはB区画、E区画にまたがっています。結果、自家は3区画を占領しているのです。

Hさんが父親から聞いた話では、土地の分筆を決めた時、実家は取り壊してA区画に建て直すということで叔母も合意をしていたといいますが、その後、叔母は、「思い入れのある実家は壊したくない、周りの樹も切りたくない」と言い出して、父親や叔父たちの申し入れをことごとく無視をし、約束も反故にしてきたのです。

■こんな土地は相続したくない 固定資産税がかかる“負”動産

Hさん姉妹は父親がこの土地の固定資産税を払っているのにずっと使えず、自分たちも、相続したくないので売りたいといます。

5区画の内、道路側の右端に位置するC区画だけは自宅を建てて住んでいますが、

B区画とC区画の間に2mの進入路があり奥に位置するD区画についても2mの進入路の実体はなく、ほぼ雑木林で入ることも、利用することもできない状態。

父親名義のE区画は叔母のすむ実家の建物が越境状態で建っていて、A区画とB区画の間にある2mの進入路はまったく実態がなく、生垣でふさがれているため、奥に入ることもできません。

土地を利用していないB区画、D区画、E区画の長男、次男、三男が協力すれば道路からの接道は確保できますが、現地の接道部分は実家の門からアプローチがあり、長女の理解と協力がないと工事が門や樹木の解体工事ができません。

となると現状では、売却は不可能と言えます。

■他人であれば調停できるが、、

分筆し、それぞれの名義に登記までしているのに、現実は叔母が独占使用しているようなことで、しかも、実家の建物を壊して、自分の敷地内に建て直す約束が守られてないことは、常識では許されないことです。

他人であれば、約束事を守らないのであれば、家庭裁判所に提訴するなりの方法が取れるでしょうが、きょうだい間のことで、しかも、口頭の約束事で書類を交わしていないというのです。

口頭であればまもらなくていいということにはなりませんが、いまでは叔母はさらに開き直って「そんな約束はしていない」という始末。ほとほと困っているといいます。

■相続放棄はできるか?

次にHさん姉妹は、この土地はいらないので相続放棄も考えているといいます。父親は自宅のマンションを所有していますが、それは配偶者特例を使って母親に贈与しておき、預金は残さず、実家の土地だけの状態にしておけば放棄してもよいというのです。

相続放棄の手続きを選択することは可能ですが、配偶者、子どもが相続放棄をすると、相続権は次にきょうだいに権利が生じますので、居座っている叔母や父親のきょうだいが相続することになります。

仮に全員が相続放棄をして国庫に帰属させようとする場合、土地上に建物や樹がある状態では認めてもらえず、すべて解体、伐採、伐根して更地にすることが要件になります。その間は弁護士に依頼して家庭裁判所の手続きが必要になるため、費用も時間もかかります。

よって相続放棄も選択肢ではないとなると説明をしました。

■理想的な解決法

叔母の理解と協力を得ることが大前提になりますが、そもそも叔母の独占使用がすでにルール違反。なんとか、協力得られるようにしたいところ。

そのうえで、5人のきょうだいが公平に財産を活用できるようにするには、居住しているC区画以外の4人が売却して所有する割合で分けることしか方法はないと言えます。D区画、E区画は更地にしたとしても2mの接道だけでは車が入ることもしにくいため、区画を作り直す必要があります。

それには不動産会社へ売却して、現実的な区角割をするしかないと言えます。

■認知症のためには民事信託も

独身の叔母以外はそれぞれ結婚して子どもがいますので、家族がフォローすることができます。ところが、独身の叔母は配偶者、子どもがいないため、これから認知症になるなどすれば、財産管理も意思決定もできなくなる可能性もあります。さらに現状のまま解体も売却もできないとなるのは避けたいところ。

そうした事態を避けるには、Hさんなど子ども世代と民事信託契約をして、叔母の代わりに財産管理や解体、売却の手続きができるようにしておく方法が必要です。

■まとめ

相続財産はそれぞれの相続人の独自の財産として活用できるようにしておかないと価値がありません。よって、あらためて売却して分けることでようやく相続で基地と言えます。

こうした事態になったのは叔母の責任が大きいとは言えますが、そもそも土地を分筆、登記をしたときに関わった土地家屋調査士、司法書士などの専門家が表面的な手続きだけでなく、もっと踏み込んで現実的な分割までサポートしてあげるべきだったと言えます。

相続では単に手続きだけでなく、相続プランを作って、提案、サポートする相続の実務家が必要です。そうした人に依頼できていれば、Hさんの父親やそのごきょうだいのように固定資産税だけ払っている“負”動産になって困ったということにはならないはずです。

Hさん姉妹は方向性が整理できたので、早急に父親や叔母と相談したいということでした。

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

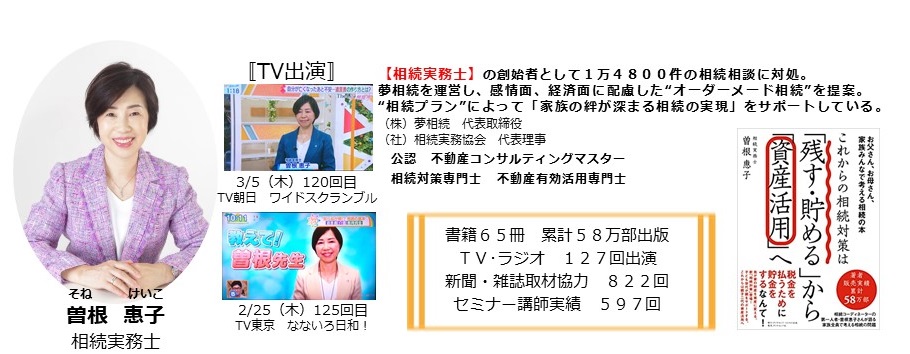

コラム執筆