事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

権利証が見つからなくても、贈与手続きはできる!保証書という方法。

■実家が共有になっている

Kさん(50代男性)が相談に来られました。同居する母親(90代)が亡くなったので手続きをお願いしたいということです。

父親は30年前に亡くなっていて、そのときに依頼した税理士のアドバイスで、自宅は相続人が法定割合で登記をしたといいます。母親が2分の1、姉(60代)が4分の1、Kさんが4分の1です。

父親が亡くなった当時は、相続税の基礎控除が8000万円あり、自宅と預金だけの父親の財産では相続税はかからず、申告も不要でした。

■相続税の申告が必要 基礎控除が下がった+評価が上がった

父親の相続の時は相続税の申告も、納税も不要だったのですが、今回は当時とは状況が違っています。

まず、相続税の基礎控除が下がりました。相続税の基礎控除が改正前であれば2人で7000万円だったところが、改正後は4200万円になったのです。

次に土地の評価が上がりました。父親が亡くなった頃はバブル経済が崩壊して土地の評価が大きく下がった時期でしたので、自宅の土地も3000万円程だったのですが、現在では倍の6000万円ほどになっています。

■同居していると小規模宅地等の特例が適用できる

母親の土地の持ち分が3000万円、建物250万円、預金2000万円を合わせると5250万円となり、基礎控除を超えてしまうため、相続税の申告が必要ですが、Kさんが同居しており、土地の評価が8割減できます。

基礎控除を超える段階で相続税の申告は必要ですが、Kさんが自宅を相続し、小規模宅地等の特例を適用することで、結果的に相続税の納税は不要となりました。姉は、「自分は預金の半分でいい、自宅はKさんが相続すればいい」といってくれましたので、そのような遺産分割協議書を作成して申告をしています。

■自宅土地は共有のまま

母親の相続税の申告の次は、不動産の名義替えをしました。遺産分割協議書により、法務局で相続登記をして、母親の名義はKさんに相続されています。

結果的に自宅の土地はKさんが母親の2分の1を相続、父親の時に相続した4分の1を足して4分の3となりました。残る4分の1は父親の相続の子ときに姉が相続したときのままということです。

母親の相続手続きは終わりましたが、姉から自分は自宅の戻って住むということはないので、Kさんの名義にしていいと言われたのです。

そこでKさんからどういう手続きが必要だろうかと相談がありましたので、方法を検討してみました。

■名義を変える方法は2つ 売買か、贈与

1.姉の持ち分をKさんが土地代金を払い買取る

Hさんが姉の持ち分4分の1を、相続評価1500万円で買い取る方法があります。

Kさんは自己資金で姉に1500万円払います。姉は土地を売却したことで、翌年、申告をして、譲渡税を払います。譲渡税の計算は下記のとおりです。

1500万円-原価【5%】75万円=1140万円×20.315%(国税・住民税)=289万円 納税後の手取り額1210万円

共有者の持ち分を買い取るときの価格は、路線価を基準にすることが基本になりますが、姉が流通している時価による価格を希望する場合は、時価を選択する必要も出てくるかもしれません。両者で話し合い、決めることになりますが、相続評価は時価の8割程度とされており、その価格では不満となれば、周辺の取引事例を参考にして、価格を決めることになります。

2.姉が自分の持ち分を弟に贈与する

贈与は、姉が4分の1をHさんに無償で渡すことです。姉の所有する土地の評価は1500万円ですので、姉からHさんに贈与をしてもらうようにすれば、名義はHさんひとりになります。贈与を受けた場合は、もらったKさんが翌年、贈与税を支払うことになり、1500万円の贈与税は非課税110万円を引いた1090万円に課税されます。

贈与税の計算は下記の通り

1090万円×45%-175万円=450.5万円

姉は、そもそも父親から相続したもので自分のお金をはらったわけではないので、贈与するということで話がまとまりました。

■贈与の手続きに必要な書類と流れ

姉がKさんに贈与するという方針が決まりましたので、贈与手続きに必要な書類や流れをKさんと姉に説明し、準備をしてもらうようにしました。

◇【不動産の贈与手続きの流れ】

1.贈与契約の締結

贈与者(あげる人・姉)と受贈者(もらう人・Kさん)との間で、贈与契約をします。書面にしないと「不動産の登記」ができないため、必ず契約書(実印押印)を作成します。

2.登記の準備(名義変更)

贈与によって所有者が変わるので、不動産の所有権移転登記を行います。

3.登記申請(法務局)

・書類をそろえて、管轄の法務局で所有権移転登記を申請。

・このとき、登録免許税の支払いが必要(贈与の場合は固定資産評価額の2%)

4.贈与税の申告(必要な場合)

・贈与を受けた人は、贈与税の申告が必要になる可能性があります(翌年の2月1日〜3月15日)。

・基礎控除110万円を超える部分について課税対象になります。

◇【不動産贈与に必要な書類】

▼共通で必要な書類

|

書類名 |

説明 |

|

贈与契約書 |

贈与の意思を明記した正式な書面 |

|

登記申請書 |

所有権移転のため法務局に提出 |

|

登記原因証明情報 |

贈与の理由を記載(契約書を兼ねることもあり) |

|

固定資産評価証明書 |

登録免許税の算出に必要。市区町村役場で取得 |

|

贈与者・受贈者の印鑑証明書 |

3ヶ月以内のもの。特に贈与者の実印が重要 |

|

住民票(受贈者) |

登記上の住所として必要 |

|

登記識別情報(または権利証) |

贈与者が所有権者である証明書 |

|

委任状(代理人が行う場合) |

本人以外が手続きする際に必要 |

■権利証がない!

Kさんが書類を準備する間に、父親が亡くなった時に相続登記をした権利証が見当たらないということが発覚しました。父親の相続手続きは母親が行っていましたので、知り合いの司法書士に依頼したということは聞いていましたが、権利証がどこにあるかは母親が亡くなるまでは気にしていなかったと言います。あらためて探してもらいましたが、母親が保管していた書類の中には見つからず。もう探しようがないといいます。

そうした場合には、法務局で保証書を作成することで、登記をすることができます。司法書士に事情を説明し、権利証ではなく、保証書を作成する方法に切り替えて手続きを進めることにしました。

この方法により姉からKさんに名義替えができますので、自宅はKさん1人の所有となり、課題が解決します。あとは贈与税の申告をすることが完了します。

■保証書(本人確認情報)によって移転登記をする方法とは?

保証書を作成して登記をする方法は下記のようになります。

【1】保証書での登記とは?(本人確認情報制度)

不動産の名義を変える(移転登記)際に、登記名義人(売主など)の本人確認情報を公的に証明する書類(保証書)を作成して、登記申請時に法務局へ提出する制度です。

【2】この方法を使うケース

権利証(登記済証)や登記識別情報を紛失した場合

相続や贈与などで移転登記をするが、権利証が見当たらない場合

抵当権の抹消登記の際にも使えることがあります

【3】手続きの流れ

1.司法書士に依頼

本人確認情報(保証書)の作成は、司法書士などの資格者代理人のみが行えます。まずは司法書士に事情を説明し、依頼します。

2. 面談による本人確認

司法書士が、依頼者(登記名義人)と面談して、本人確認を実施します。下記のような公的書類を使用します。

運転免許証・マイナンバーカード・パスポート など

印鑑証明書

住民票

その他必要に応じて戸籍など

3. 本人確認情報(保証書)の作成

司法書士が、面談結果と提出書類に基づいて「本人確認情報(保証書)」を作成します。

4. 移転登記の申請

司法書士が移転登記申請書とともに、本人確認情報(保証書)を法務局に提出します。

【4】費用の目安

通常の登記費用に加えて、本人確認情報作成費用として2〜5万円程度が司法書士に支払われます(事務所により異なります)。

【5】注意点

偽造や不正登記を防ぐため、法務局が本人確認情報に対して内容精査を行うため、通常よりも登記完了まで日数がかかることがあります(1〜2週間程度)。

司法書士によっては、過去の登記情報や関係書類を求められることもあります。

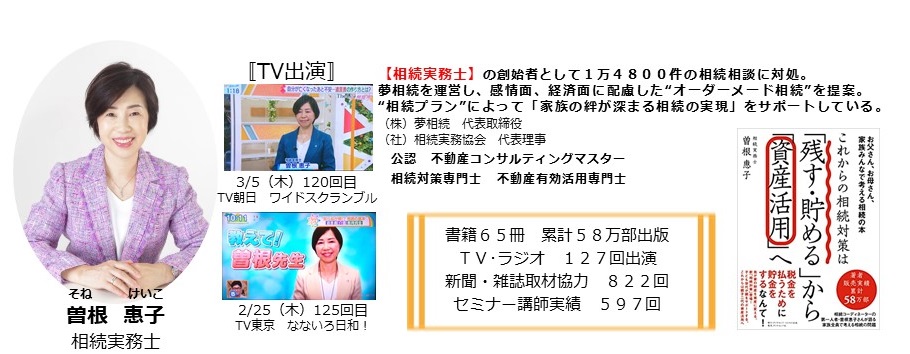

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

コラム執筆