事例

相続実務士が対応した実例をご紹介!

相続実務士実例Report

相続対策における養子縁組の使い方。養子にはなりたくない人も!

■相続対策には「養子縁組」は定番。長男の配偶者、孫、何人とでもできる

Aさん(30代・男性)は10年前、同居する祖父と養子縁組をしました。Aさん家族は祖父母、両親、Aさん、弟の6人暮らしをしていました。父親には妹が2人いて近くに嫁いでいます。祖父母は長男であるAさんの父親が家を継ぐ跡取りなので、当然、家は長男が継いで、守ってほしいと言ってきました。

祖父よりも祖母が先に亡くなり、配偶者の特例が使えなくなりましたので、祖父は孫のAさんと一緒に夢相続に相談に来られました。自分の相続のときに子どもがもめないように、相続税の負担も減らしたいと言うのが希望です。

祖父名義の自宅は100坪あり、真ん中に家が経っていますので、子ども3人に分けられず。遺言書で長男に相続させると決めることができても、妹二人から遺留分請求をされる不安が残ります。

それであれば、遺留分を減らすには養子縁組をして相続人を増やす方法があるとアドバイスしました。実子がいる場合は相続税の基礎控除に加算できる養子は1人分ですが、養子縁組は何人とでもできます。Aさんの祖父は長男家族と同居していますので、老後の介護を担当するのは長男の妻や2人の孫ですので、3人とも養子縁組ができるとアドバイスをしたところ、3人とも養子縁組をされました。結果、祖父の相続人は長男、長女、次女と長男の妻、孫2人の6人が相続人となりました。

法定割合は3分の1から6分の1となり、遺言書を作成することで遺留分は12分の1に。なにも対策しなかった場合の法定割合3分の1に比べて養子縁組と遺言書を組み合わせることによって遺留分は12分の1となりますので、4分の1にできるとなります。

■節税になることはわかっていてもしたくない!嫁と孫(自分の子)vs姑

Bさん(50代・男性)から父親の相続対策についての相談がありました。父親は長男で20年前、祖母亡くなった時、かなりの相続税がかかったため、自宅の土地の一部を売却して納税をしたといいます。その父親は90代になり、持病もあるので、お医者様からはいつ相続になってもおかしくないと言われたと言います。

母親はまだ元気なので父親よりも後だとしても、Bさんは一人っ子で、相続人は2人で基礎控除は4200万円しかありません。

Bさんの父親は祖母が亡くなった時に納税のために売却をしましたが、不動産会社の希望で必要な金額の倍くらいの土地を売却しました。そのため、納税後は現金2億円が残ることになり、そのまま財産として保有しています。

まだ自宅も広いため、合わせると財産は3億円以上になり、相続税は9000万円程に。預金があるので払えますが、それでも節税する方法はあるだろうかと相談に来られました。

土地が広いので一部を活用する方法、土地の一部を売却、資産組替する方法、現金で不動産対策をする方法など、いくつもの方法が考えられますが、いちばん手間がかからない方法として、養子縁組をして相続人を増やすこともできます。

養子縁組をするメリットはいくつもありますが、Bさんひとりに財産が集まっていくのを避けて、妻や子ども(孫)に分散させることも対策になります。

Bさんは早速、自分の妻に相談したのですが、同居しているが嫁姑の仲はあまり円満ではなく、自分は義両親の養子になりたくないし、自分の息子も祖父母の養子にはしたなくいとはっきり断られてしまったといいます。

養子縁組の節税効果は明らかではありますが、対策のために家族の感情を逆なでしてまで進めることではないとアドバイスしました。Bさんの妻子を巻き込まない方法で節税対策をするための相続ブランを作成することにして準備中です。

■まとめ 養子縁組はどう活用する?

養子縁組をすると戸籍上の子どもとなり、相続人が増えることから基礎控除も増えて確実な節税対策になります。けれども家族関係にも影響があるので、養子縁組する際には事前に相続人全員に知らせておくことが親切です。

また節税対策になるとはいえ、真の親子はないことの違和感をかかえるようなことであれば対策のためとしても進めるべきではないでしょう。節税であれば他にも方法があるので、ストレスのない方法を選択するようにしましょう。

夢相続では、感情面にも配慮した対策になるようにしてプランを組み立てています。

■養子縁組のメリット、デメリットは?

相続税の節税対策として養子縁組を活用することは、相続財産を有効に分散し、税負担を軽減するための有効な方法です。ただし、税務署のチェックや家族間の感情的な問題を避けるため、計画的に進める必要があります。

以下に、相続税節税対策としての養子縁組のメリット、デメリット、注意点をまとめておきましょう。

相続税節税における養子縁組の仕組み

相続税の計算において、法定相続人の数は以下の要素に影響します:

1.基礎控除額の増加

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

養子縁組で法定相続人を増やすと、この控除額が増加します。

2.税率の緩和

相続財産を養子に分散することで、各人が負担する税額を累進課税の影響を減らして抑えられます。

3.生命保険非課税枠の増加

生命保険の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

養子を含めることで非課税枠も増やせます。

メリット

1.基礎控除額の増加

養子縁組により法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除が増え、課税対象財産を減少させることができます。

実子がいる場合:養子1人まで控除対象。

実子がいない場合:養子2人まで控除対象。

2.累進課税の緩和

財産を複数の相続人に分散することで、相続税率(10~55%)の負担が軽減されます。

3.生命保険非課税枠の拡大

養子を含む法定相続人の数が増えることで、生命保険金の非課税枠が拡大し、税負担をさらに軽減できます。

4.財産承継の計画性向上

養子縁組によって、家業の後継者や特定の人に財産を承継させる道を整備しやすくなります。

デメリット

1.税務署のチェック

節税を目的とした養子縁組とみなされると、税務署による調査の対象となり、過剰な養子縁組は否認される可能性があります。

2.他の相続人とのトラブル

養子縁組により遺留分が減少する場合、他の相続人が不公平感を抱き、遺留分侵害額請求が発生する可能性があります。

3.養子の数に関する制限

相続税計算上、養子の数には制限があります。

実子がいる場合:1人まで。

実子がいない場合:2人まで。

この制限を超える場合、基礎控除や税額軽減に反映されません。

4.養子縁組後の家族関係の複雑化

養子縁組によって家族関係が法的に変更されるため、家族間で感情的な負担が生じる場合があります。

注意点

1.適切な手続きの実施

養子縁組の手続きは家庭裁判所を通じて法的に整え、形式的な養子縁組とみなされないよう実質的な親子関係を築くことが重要です。

2.遺言書の活用

養子縁組による財産分配が偏らないよう、遺言書を作成して意図を明確に伝えることを検討します。

3.家族との合意形成

他の相続人や親族に対し、養子縁組の目的や意図を説明し、トラブルを未然に防ぐ努力を行います。

4.専門家への相談

養子縁組が節税目的であると誤解されないよう、税理士や弁護士などの専門家と事前に十分な相談を行います。

結論

養子縁組は、相続税の節税に効果的な方法ですが、節税だけを目的に行うとトラブルの原因となることがあります。家族の将来や関係性を考慮しながら、遺言書やその他の対策と組み合わせて、バランスの取れた計画を立てることが重要です。

最初のご相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】

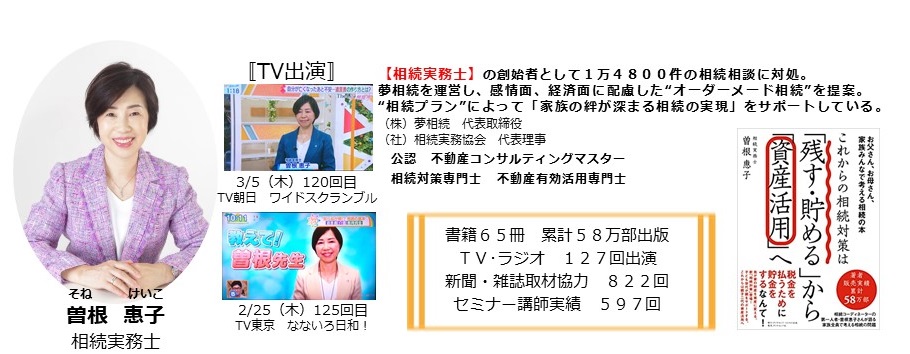

コラム執筆